Wiegendruck „Canon missae" von Konrad Fyner - November 2025

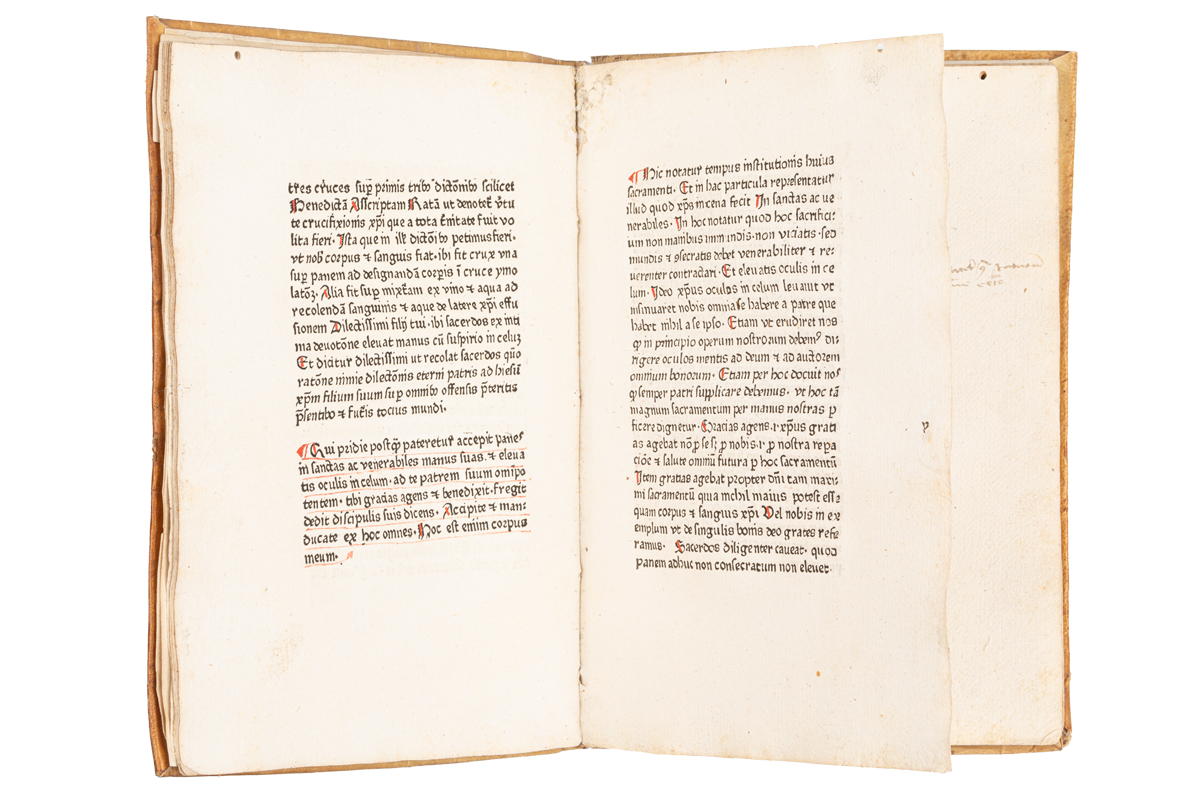

Wiegendruck „Canon missae. Expositio canonis missae“

Gedruckt von Konrad Fyner

Esslingen, 1473

Städtische Museen Esslingen, STME 006234

Die Entwicklung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern zählt zu den Meilensteinen der menschlichen Kulturgeschichte. In Europa wird die Erfindung Johannes Gutenberg (ca. 1400–1468) zugeschrieben, wenngleich es bereits einige Jahrhunderte früher erste Vorläufer im asiatischen Raum gab. Diese Medienrevolution, der Zuwachs und die Verbreitung von Wissen waren für Europa epochemachend und läuteten ein neues Zeitalter ein: Das Mittelalter endete und die Neuzeit begann.

Die frühen Buchdrucke aus dem 15. Jahrhundert werden als Inkunabeln oder auf Deutsch als Wiegendrucke bezeichnet. Nachdem Gutenberg in Mainz in den frühen 1450er Jahren erfolgreich die ersten Bücher – insbesondere die weltberühmte „Gutenberg-Bibel B42“ – hergestellt hatte, verbreitete sich das Wissen um die Technik rasch weiter. Nur zwei Jahrzehnte später ist auch in Esslingen der erste Buchdrucker nachweisbar: Konrad Fyner.

Über das Leben Konrad Fyners ist leider nur sehr wenig bekannt. Er wurde wohl um die Mitte des 15. Jahrhunderts geboren. Zu seiner Herkunft und seiner Familie gibt es keine Überlieferungen. In Straßburg lernte er bei dem Buchdrucker Heinrich Eggestein das Druckerhandwerk. Ab 1473 hatte Fyner eine Werkstatt in Esslingen. Spätestens 1479 zog er weiter nach Urach – von der Reichsstadt nach Württemberg – und ging dort dem Druckhandwerk nach. Mindestens bis 1482 war Fyner dort tätig. Da ihm bislang kein weiteres Werk zugeordnet werden konnte, das später bzw. an einem anderen Ort entstand, kann vermutet werden, dass er in Urach verstarb

Mindestens 32 Druckwerke können Fyners Werkstatt in Esslingen zugeordnet werden, darunter auch der Titel „Canon Missae. Expositio Canonis Missae“. Es handelt sich dabei um 24 Blatt, auf denen der „Canon missae“ (Hochgebet der Eucharistiefeier) abschnittsweise gedruckt und mit der Kommentierung eines anonymen Autors versehen ist. Weltweit sind 14 Exemplare dieses Fyner-Werks bekannt. Zu Fyners Zeiten war es üblich, dass die einzelnen Buchseiten ungebunden herausgegeben wurden und der Käufer die Bindung nach seinen eigenen Vorstellungen in Auftrag gab. Daher unterscheiden sich die fertigen Bücher in ihrer Gestaltung.

Den Beginn des Texts ziert bei unserem Exemplar eine in Rot ausgeführte Lombarde, also ein Schmuckbuchstabe. Das ist jedoch nicht bei allen 14 bekannten Büchern der Fall, da es sich bei der Zier um eine individuelle Nachbearbeitung von Hand nach dem eigentlichen Druck handelt. So verwahrt beispielsweise die Staatsbibliothek in München ein Exemplar mit einer blauen Lombarde. Der Beginn jedes weiteren Abschnitts ist mit einer roten Markierung versehen („Rubrizierung“), um Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Diese Arbeit konnte von einem so genannten Rubrikator („Rot-Macher“), dem Gehilfen eines Schreibers bzw. Druckers, mit roter Tinte ausgeführt werden. Ob es sich in diesem Fall um Fyner selbst oder um eine weitere Person handelt, ist nicht bekannt.

An mehreren Stellen im Buch finden sich handschriftliche Notizen oder andere Markierungen eines Vorbesitzers. Auf eine als besonders wichtig erachtete Textstelle weist vom Blattrand aus eine gezeichnete Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger hin. Die letzte Seite enthält zudem eine längere handschriftliche Passage auf Latein.

Welchen Preis Konrad Fyner für ein Buch aus seiner Werkstatt verlangte, wissen wir nicht. Man kann jedoch davon ausgehen, dass seine Ware für den größten Teil der Bevölkerung unerschwinglich war. Bei Wiegendrucken handelt es sich häufig um religiöse Schriften, da sie im kirchlichen Auftrag (also mit entsprechendem finanziellen Hintergrund) entstanden.

Christiane Benecke